|

|

座標軸の設定 |

command + マウスドラッグ

command + マウスドラッグ command+option + マウスクリック

command+option + マウスクリック command+option + マウスドラッグ

command+option + マウスドラッグ command+option+shift + マウスクリック

command+option+shift + マウスクリック command+option+shift + マウスドラッグ

command+option+shift + マウスドラッグ command+control + マウスドラッグ

command+control + マウスドラッグここでは座標軸設定時に使える便利なキーボードショートカットを説明します。 これらの使い方を覚えておくと、座標軸設定作業を効率的に行うことができます。 最初にこのヘルプを読む時はこのセクションは読み飛ばしても構いません。

command + マウスドラッグ

command + マウスドラッグ command+option + マウスクリック

command+option + マウスクリック command+option + マウスドラッグ

command+option + マウスドラッグ command+option+shift + マウスクリック

command+option+shift + マウスクリック command+option+shift + マウスドラッグ

command+option+shift + マウスドラッグ command+control + マウスドラッグ

command+control + マウスドラッグPlotDigitizer X は以下の3種類の座標系をサポートしています。

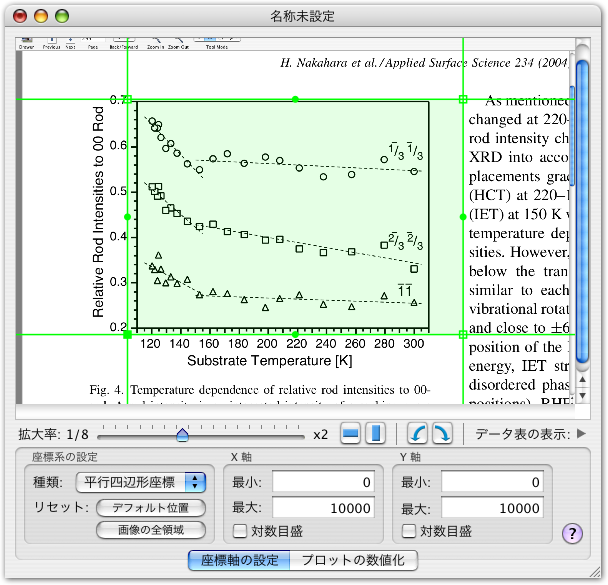

画像を読み込んだ直後、ウィンドウは以下のようになっています (全体が見えるように画像の縮尺だけ修正しています)。

図中緑の線と領域で示されているのが座標軸で、底辺がX軸、左辺がY軸に対応します。

「拡大率」のスライダを左右に動かすと画像の拡大率を1/8から2倍まで変えることが可能です (スライダは対数スケールとなっています)。 スライダの右側の二つのボタンで「ウィンドウ幅に合わせて拡大」あるいは「ウィンドウ高さに合わせて拡大」することができます。 更にその右の矢印ボタンで画像全体を90度づつ左或いは右に回転することができます。 一番右にある三角形のボタンでウィンドウの右側に出ているデータ表 (上図では省略) を出し入れすることができます (ウィンドウの右に余裕がない時は左側に表示されることもあります)。 データ表の横幅は表の一番右側の枠を左右させることで変えることができます。 画像の縮尺や回転、表の出し入れなどは「表示」メニューから変更することも可能です。

PDF中のグラフのように無駄な空間がたくさんあると、作業効率が落ちます。 このような場合は座標軸設定に先立って、適宜画像をトリミングしておいてください。 トリミング方法はこのトピックの最初のセクションを参照してください。

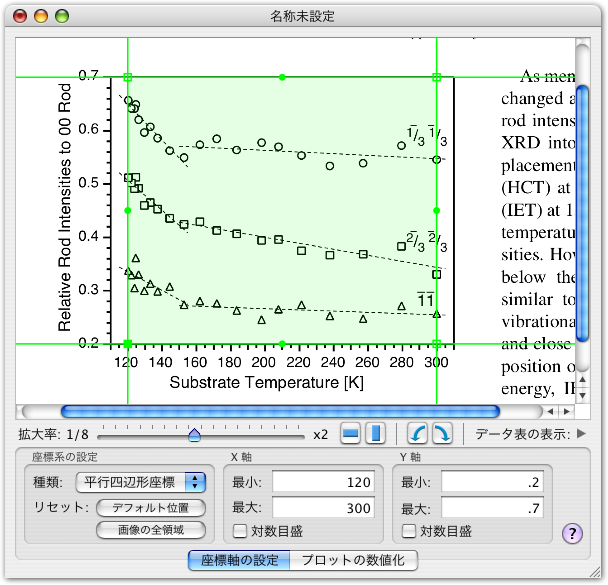

線の交点にあるアンカー (四角いボックス) をマウスで持って動かすと角の位置を移動することができます。 半透明の緑の領域を移動すると全体を平行移動できます。 各辺の中点に位置する丸いアンカーを持って動かすと辺を移動することができます。 座標軸の移動作業では「編集 - 取り消し」や「編集 - やり直し」メニューが有効です。 取り消し作業はメモリの許す限り前の状態まで戻ることができます。 ただし、データの取り込みモードに入った場合には取り消しはできなくなります。

「デフォルト位置」ボタンを押すと軸の位置が初期状態に戻ります。 誤って画面の範囲外に軸設定を行ってしまった時などに活用してください。 「画像の全領域」ボタンを押すと軸範囲が画像全体の範囲と一致するように設定されます。 同時に各軸の最大値に画像の幅と高さも自動入力されます。 写真データの座標位置をピクセル単位で読み込む時などに使うと便利です。

座標軸を正しく設定した例を下図に示します。 この図では各軸の最小値、最大値の入力も行ってあります。 各軸の「対数目盛」をチェックすることで、対数グラフにも対応可能です。

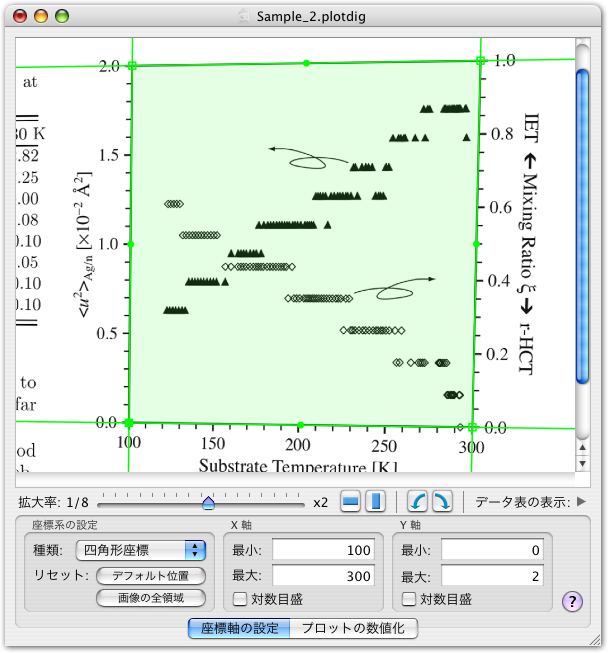

左下の座標系の種類のところで上記の3種類の座標系の中からひとつを選択することができます。 四角形座標の場合は上記の平行四辺形座標とほぼ同じ操作方法となります。 唯一の相違点は右上の座標点が他の点と独立に動くということだけです。 四角形座標の設定例を以下に示します。

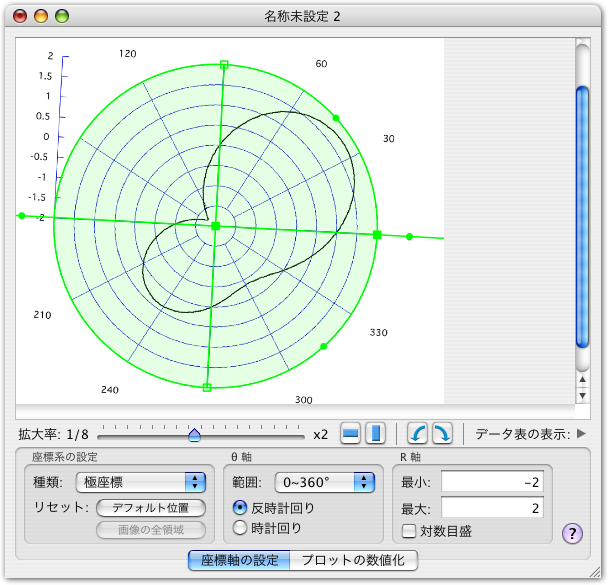

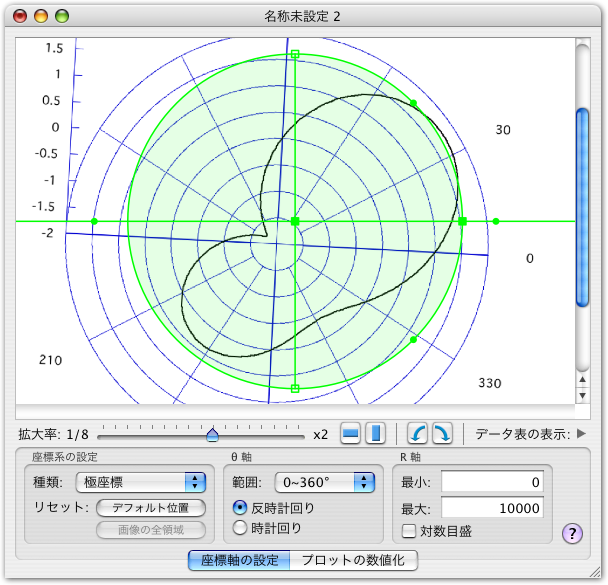

極座標を選択した時は以下のような座標軸の表示となります。

極座標の場合は中心位置の右の円周上にある塗りつぶされた四角いアンカーが角度の原点方向を示します。 このアンカー或いはこれと直交した方向にある中抜きの四角いアンカーを持って動かすと、円の直径および原点の基準方向を変えることができます。 原点方向を示す基準線の上にある丸いアンカーを動かすと、基準の方向だけを変えることができます。 円周の上の45度方向にある丸いアンカーを動かすと円の直径だけを変えることができます。 半透明に塗りつぶされた領域で全体を平行移動できます。

極座標グラフの座標設定を行った例を以下に示します。 この図では半径方向の最小値と最大値も入力してあります。 半径方向は対数目盛を使用することも可能です。 角度軸は「0〜360°」、「±180°」、「0〜2π」、「±π」の4種類から範囲を選択できます。 これらはいずれも上記基準の方向が0となります。 角度の回転方向は時計回りと反時計回りで選択できます。